初冬时节,汉水静流,古城新韵,“剧”动人心。

11月16日上午,在襄城区尹集乡襄水电商产业园内,湖北文理学院的大学生们正与产业园负责人黄亮热烈讨论着新创作的微短剧剧本。在黄亮的办公桌上,摆放着《汉江追梦》《致命垂钓》等30余部微短剧的拍摄计划表,这些作品即将登陆红果、番茄、拼多多等各大微短剧平台,为火热的微短剧市场注入襄阳活力。

伴随湖北省加快推进数字文创产业高质量发展的政策东风,襄阳这座千年古城正以微短剧产业为突破口,在数字经济新赛道上跑出了“加速度”。

襄阳的影视基因,早已深深扎根于城市肌理。

从《妖猫传》中恢宏大气的唐城盛景,到《你好,李焕英》里温润怀旧的市井烟火;从《花木兰》的雄奇壮阔到《庆余年2》的权谋交织,再到《国色芳华》《长安的荔枝》等作品的细腻呈现……无论是厚重的历史正剧,还是温婉的都市言情剧、奇幻的仙侠剧,各种题材都能在襄阳找到适配的表达场景,在此过程中,襄阳日渐形成了厚重的场景资源、服务经验与人才储备。

近年来,微短剧以“短平快”的传播优势异军突起,襄阳的影视积淀与微短剧产业的市场需求迅速形成共振,唐城、古隆中等大型景区以及遍布城乡的工业园区、文创园区、电商园区等,不仅为微短剧剧组提供多元化的特色拍摄场景,并通过完善的影视拍摄服务,助推精品微短剧的孵化与制作。

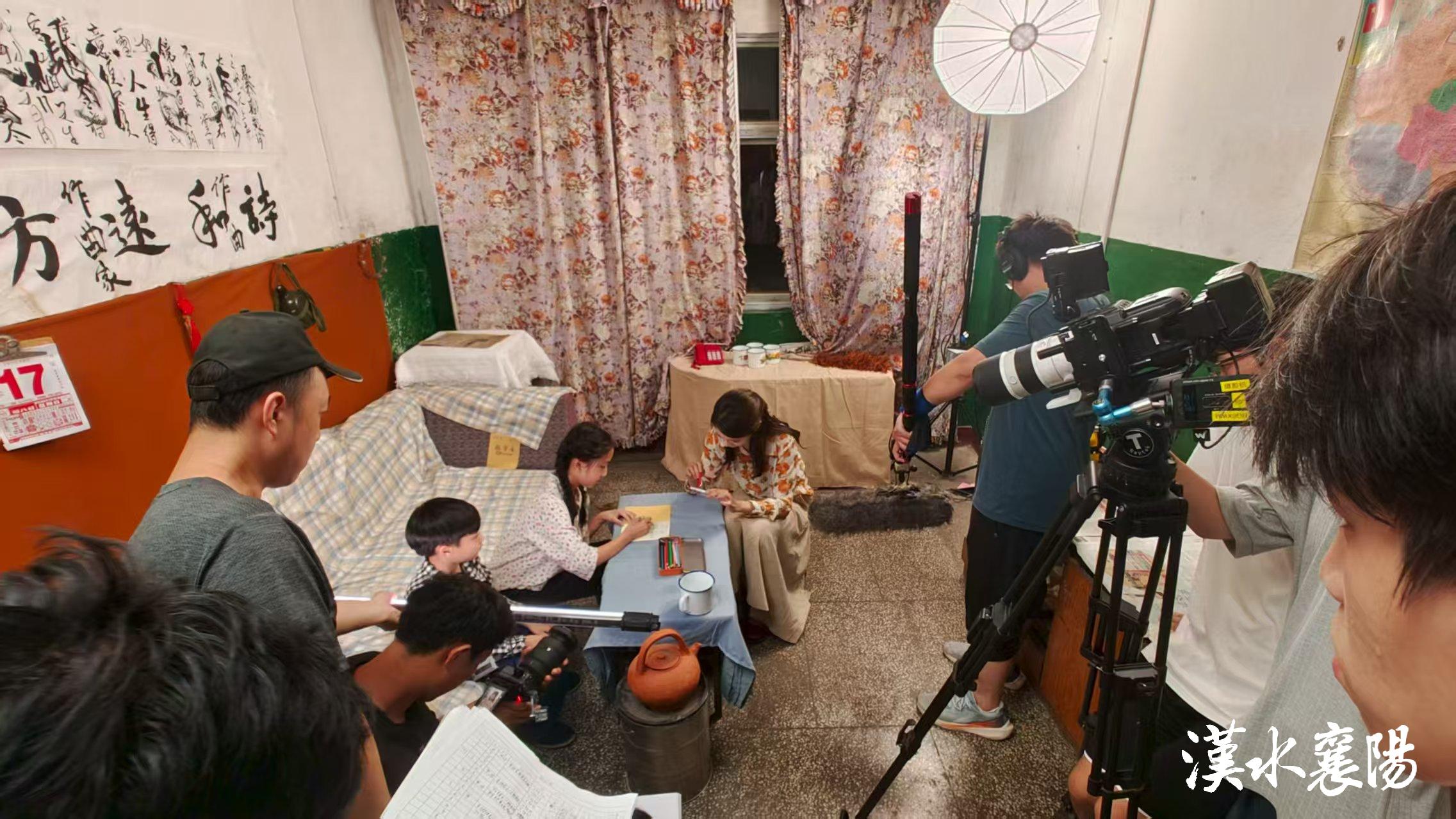

今年年初,来自武汉等周边城市的多个微短剧团队,被襄阳丰富的场景资源与专业服务吸引,相继找到襄水电商产业园负责人黄亮寻求合作,黄亮一方面腾出多间办公室供剧组免费使用,另一方面积极协调尹集乡当地及周边特色场地,为剧组落地提供全链条服务。

在帮助其中一个剧组招募本地群演的过程中,黄亮收到了1273份报名简历,其中不乏具有表演经验的文艺爱好者和高校相关专业的大学生,有力地保障了剧组的拍摄进度。剧组主创在杀青后,盛赞襄阳“不仅历史文化底蕴厚重、自然风光优美,影视文化产业配套设施服务也非常完善,堪称‘一城千面’的天然影棚”。

对此,黄亮认为,襄阳既是影视大片生产的优选之地,也对微短剧创作展现出独特吸引力,“场景多元化、成本可控、执行高效、服务贴心”——这些优势正共同推动襄阳成为精品微短剧的创作高地,并转化为蓬勃的产业动能。

与传统影视剧相比,短剧有着“短平快”的轻量化特征:拍摄设备便携、团队规模精简,剧组最快4天即可拍完一部作品,投资规模多在10万至30万元,而精准击中受众偏好的作品回报率可达3至5倍,爆款更是能实现超额收益。

虽然本地微短剧演员日薪在500元至2000 元,低于一线城市标准,但对于热爱表演的普通人而言,这是圆梦的舞台;对于高校学生来说,这是积累实战经验的练兵场。不少演员从配角起步,凭借扎实的表演功底积累作品,片酬逐步增长,实现了从 “素人”到“专业演员”的蜕变。

近年来,商业模式的持续创新,更让微短剧产业的活力不断迸发,除了传统的流量分账,广告植入、品牌定制、电商融合等多元变现路径逐渐成熟。

湖北鹏泽文化传播有限公司负责人白文鹏介绍,微短剧剧组将襄阳牛肉面、唐城景区、“一丁甜酒”等本地元素融入剧情,探索“短剧+电商”“短剧 +文旅”的融合路径,让方寸屏幕成为推介城市的新窗口,实现了商业价值与城市宣传的双赢。

襄阳拥有湖北文理学院、湖北文理学院理工学院、襄阳职业技术学院、襄阳汽车职业技术学院等多所高校,全市高校在校生接近9万人,其中文传、艺术设计等相关专业大学生近1.5万人。

产业的蓬勃发展,与高校人才资源形成了深度耦合。在襄阳,大学生们正积极投身微短剧创作实践:有的尝试组建剧组,发挥专业特长参与剧本创作、表演和拍摄;有的加入后期制作团队,在实践中提升实操能力。这些实践不仅让他们完成了有分量的“专业作业”,更让不少大学生明确了未来的职业方向。

电商与微短剧,都是围绕“内容与流量”展开,在人才需求上正不断趋近。基于这一趋势,黄亮计划依托在襄高校资源,与湖北文理学院等合作开展电商直播与微短剧创作的综合培训,重点培养剧本创作、导演、拍摄及后期等专业人才,通过扎实的人才储备支撑“短剧+电商”新业态发展,实现从“校园”到“片场”的无缝对接。

校地合作的深化,系统性地解决了微短剧从剧本创作到拍摄制作的人才需求,为襄阳微短剧产业从“追逐热点”到“定义标准”的转型升级,储备了关键的智力资源。

近年来,襄阳本土制作或参与协拍的微短剧数量稳步增长,其中《灵墟、剑棺、瞎剑客》《我的野蛮厨娘》《迟来的母爱》《我的冠军指导》《我在襄阳修城墙》《我在襄阳城当宋兵乙》等多部在襄阳取景拍摄的作品在主流平台播出后表现亮眼。

这些作品充分运用襄阳唐城、临汉门、六〇三文创园等特色场景,将城市风貌与剧情深度融合,部分剧集播放量已超千万级,并获得了可观的分账金额,显示出良好的商业潜力,展现了"襄阳制作"的市场吸引力。

虽然发展迅速,但襄阳微短剧仍面临专业编剧缺乏、制作标准化不足等挑战。白文鹏认为,微短剧需要提升内容质量,避免同质化竞争,才能实现可持续发展。

“襄阳拥有三国文化、汉水文化等独特资源,但目前本土题材开发还不够充分,需要更多创作者深入挖掘历史文化等资源,打造具有地方特色的作品。”白文鹏说道。

而随着5G技术的普及和受众观看习惯的改变,微短剧市场规模还将持续扩大,襄阳依托丰富的文旅资源、完善的服务配套和高校人才支撑,正在中部地区形成短剧产业集聚效应。

“我们不仅要‘借船出海’,更要‘造船远航’。”据襄阳市文旅局有关负责人介绍,今年7月,湖北省广播电视局发布《推动湖北省微短剧产业繁荣发展的若干措施》,从内容创作、基地培育、人才培养到出海扶持,全方位构建起助推产业发展的政策体系,襄阳将系统规划短剧产业发展路径,积极构建“内容创作+拍摄制作+平台运营+衍生开发”的全产业链条,推动微短剧产业与文旅、电商等业态深度融合,让襄阳好故事通过小屏幕走向大世界。

(未经许可,禁止转载)

记者:陈霜 | 摄影:王伟明,白文鹏

编辑:杨景 | 校对:陈霜

责编:刘惠 | 审核:廖双来

请输入验证码