改革开放四十周年,公交车,也承载了一代代襄阳人的记忆,见证了襄阳城市发展的点滴变迁,成为城市一条条流动的风景线。在9月17号的公交出行周,公交人和市民一共回顾了其中的精彩瞬间。

米厚云,是襄阳第一代公交车售票员,和公交车打了半辈子交道。而昨天,年过花甲的她和老伴来到人民广场2018公交出行宣传周上,通过宣传板了解到如今公交出行的现代化和智能化,不自觉的又回想起当年激情燃烧的岁月。

襄阳第一代公交车售票员 米厚云

那时候我们售票员就是一个票板,自己票板上夹的最少五分、八分、一毛、一毛五这样的票,最远的一毛二,找零钱也难找。

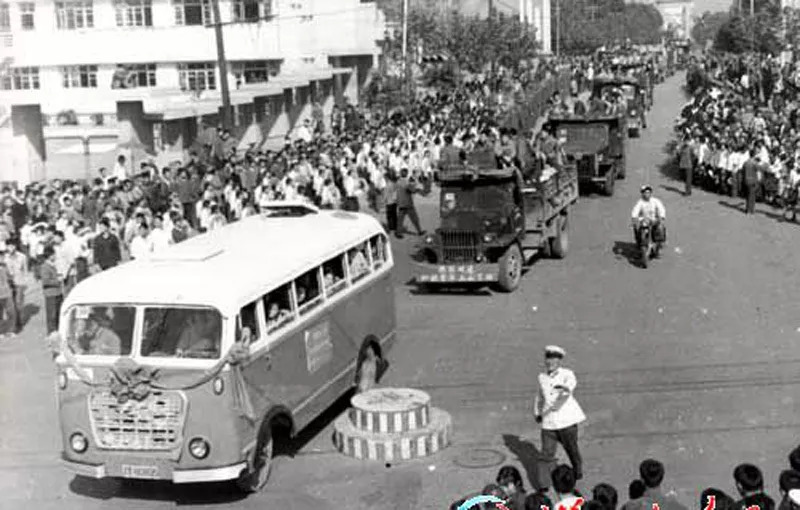

1967年 公交车运送上山下乡的知识青年

1979年,公交车穿行于城市街头

1985年 第一台铰接车上路

1993年 无人售票车投入运行

1966年,市公用汽车公司(市公交总公司)成立后,公共汽车的数量开始增加。当时的公共汽车并没有“几路车”的说法,车前挂有一块铁牌,写着途经的站点。到站后由售票员报站并下车喊客。

上世纪80年代中期,一种把两节车厢铰接起来增加车辆长度的铰接车开始流行。1985年,这种公交车走上襄阳街头,长度可达14米以上,一次能装百余名乘客。而公交车驾驶员在当年也算是个“拉风”的职业。

襄阳第一代公交车售票员 米厚云

前面服务员照顾她那块,后面服务员照顾后面,从中间阶段,两边都要注意,刚上车哪些人,上了几个人,都要记到。记住售票,不要搞错了,每到一站我们前后都要转几圈,每天都要转好几十趟,下车的时候像潮水一样,别人一个劲儿朝下下要走,你没有法,只有站在窗边,票票票拿来。

改革开放初期,公交车长期是市民出行的首选工具。最早,因当时汉江城区段还没有过江大桥,公交线路分为樊城、襄城两条独立的线路运行。襄城最早的线路由东门口经十字街开往余家湖,樊城的市民去襄城,得在官码头坐轮渡过江,需要的再转公共汽车。再往后发展,汉江一桥也已建成通车,公交真正走进了寻常百姓家。

公交公司运营生产部主任汪淑芬讲到,从二十多年前主干线1路、13路、9路,90年代初只有一桥,老百姓要从襄城到樊城,唯一的坐1路车到达广场。

同期声:市民 何世昶 小时候出行不方便 那时候住在二汽 那边没有公交 妈妈很少带我进城 每次进城都带我到人民广场转车 每次都要等半小时才有一趟 公交上人挤人人挨人 想让座都没有空间

直到1993年,第一辆无人售票车亮相,铰接车才慢慢退出襄阳历史舞台。虽说这是公交车在历史的长河中,往前迈进的一大步,但不久人们就发现这种方式也有一些弊端。

市民回忆上高中回家要乘坐535路,以前每次没有零钱非常着急,还要去小卖部换零钱。

直到2002年,第一张公交IC卡面世,智能公交一步步走进现实,市民们上车买票真正从被动转为主动。

2011年,第一次大批量投入新能源空调车。

市民赵先生讲到,03年在武汉上大学,最开始的老式公交,冬天冷夏天热,到现在由最开始老式公交变成新能源公交,有空调,公交师傅开车也轻松了,乘客们冬天不热夏天不冷。

不仅仅是支付方式和乘车环境的改变,公交线路也从最初的四条,向外辐射开。2001年,全市23条线路 360台公交车,到现在94条线路,1422台公交车,年客运量由5000万人增加到2.2亿人次。

襄阳公交车从最开始的老式厢车,到后来的大通道车,再到后来不断升级的各式新款公交车,以及双层大巴;从开始的柴油车,到汽油车,再到环保的天然气车,一直到现在的纯电动车。越来越多的科技化、环保化、人性化的设施出现在了公交车上,在襄阳公交app的上线,更是精确把握出行时间,减少无目的等待,方便市民便捷出行,公交车的不断变化成为襄阳城市发展的一个印记。

市民 何世昶

每次坐公交我抱着孩子,都有很多乘客给我们让座,襄阳人的文明素质都提高了。

市民 赵先生

现在二维码也做了比较多活动,京东闪付、美团闪付啊,最深的体会带个手机就不用零钱啊公交卡,改革开放四十年, 公交一系列变化,让市民出行更便利生活更加美好。

记者:汪优游

编辑:彭梦迪 / 校对:胡俊卿

责编:周群/ 审核:曾雄飞

请输入验证码