图为航拍引丹渠。新华网 李晓笛 摄

新华网武汉6月5日电(肖进安 吴文华 李晓笛)吃水不忘挖井人。从1969年动工算起,引丹工程建设距今已经有近50年历史了。新华网采访团队在湖北省老河口市调研采访期间感受到,时间的流逝并没有抹去老河口人民对参与引丹渠工程建设英雄们的怀念。

受历史条件的制约,引丹渠建设主要采用原始的技术手段,用传统的人海战术完成。从1969年10月到1974年7月的五年间,18万襄阳儿女战天斗地、劈山凿洞。他们靠锹挖、人抬、肩挑、车拉、钎凿,完成总石方量达到50万方,土方量达到6730万方。引丹渠总干渠长达68公里,不少人为之献出生命。

据参与过引丹渠清泉沟隧洞建设的原襄阳市引丹工程管理局工程科科长柳身荣介绍,当时施工条件非常艰苦。施工过程中,斗顽石,战塌方,充满了危险。大家住的工棚是就地取材用树木搭建的茅草棚,床铺是几十人的通铺,上班采取日夜三班四上的形式,每个班次干6个小时再换下一个班次,不论春夏秋冬,24小时不间断作业。引丹渠渠首是二劈山长达6775米的清泉沟隧洞,由于二劈山是石头山,只能采取分四个斜井、分段掘进、爆破施工的方式。每次爆破之后,松动的石头或石块会不时落下。如果不戴安全帽的话,砸在头上,就是一个大洞。炸药由于受潮,出现哑炮也在所难免。不期而遇的塌方,往往会带来巨大的破坏。

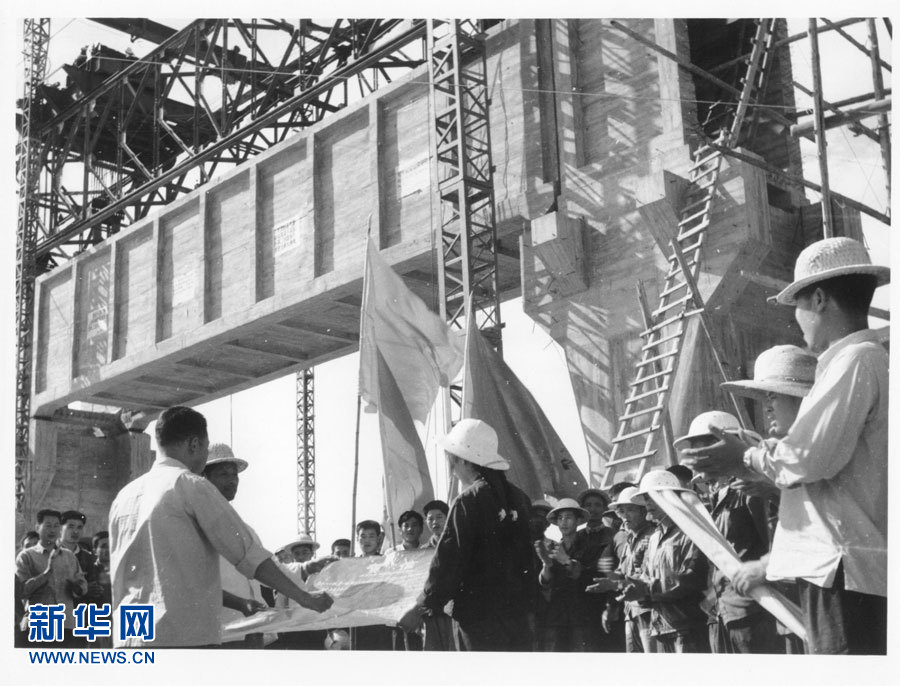

图为引丹渠建设历史照片(襄阳市引丹工程管理局提供)

图为引丹渠建设历史照片(襄阳市引丹工程管理局提供)

20岁的女知青李悦萍是四号井安全员,也是整个清泉沟隧洞施工唯一的女安全员。安全员的职责是查看和清除哑炮、排除险情等工作,是“脚踩恶水吞硝烟、头顶顽石只等闲”的哨兵和侦查员,遭遇险情是家常便饭。1970年8月31日,隧洞四号井点炮不响,出现哑炮。当时并不当班的李悦萍听说出现险情后,顶替其他安全员冲在前面排除了哑炮,后不幸被落下的巨石砸中,当场身亡,献出了二十岁年轻的生命。媒体对她的事迹在全国进行了广泛宣传,当地美术老师还为她绘制了连环画。她的英雄事迹激励着一波又一波工程建设者,李悦萍家人后来还把她弟弟送到了工地,以完成她未竟的事业。

老河口市政协文史委员会主任崔生田介绍,为了纪念引丹工程建设中牺牲的烈士和参与修建引丹渠的英雄们,2014年他们编辑了一本《老河口文史资料引丹工程建设专辑》,收集整理了当年参与工程的指挥者、知青和建设者的回忆文章,今天读起来仍然让人热泪盈眶。

1972年7月1日早上,一场大暴雨引发山洪,洪水灌进了清泉沟隧洞。老河口市文体局退休干部宋善定是引丹渠建设的参与者,参加工作时只有15岁。当天他正好在离洞口最近的四号井下,值得庆幸的是最后他凭借良好的水性死里逃生。在接受新华网采访谈到那次灾难时,宋善定仍记忆犹新。他说,当天不到半小时的时间,暴雨倾盆而下,估计有200多毫米,山洪暴发,顺着出洞口,像灌老鼠洞一样,灌进了洞内。他当时跟其他数百名民工一样,正在洞内施工,负责运渣和浇灌混凝土。当时隧洞下导洞已经快被洪水灌满了,他担心水会继续上涨灌满上导洞,那样必死无疑。于是,他果断脱掉衣服,身上仅留一条短裤和一条军用皮带,在黑暗中摸索着游出了斜井。这次水灾经各方紧急抢救,虽然有750多人获救,但是仍有60多人为此献出了年轻的生命,并且牺牲的很多都是女工,非常惨烈。宋善定说,幸亏雨后来停了,如果雨继续下、隧洞漫洞的话,估计伤亡还要惨重。

图为引丹渠建设历史照片(襄阳市引丹工程管理局提供)

图为航拍引丹渠。新华网 李晓笛 摄

引来丹河水,岗地变江南。今天,老河口早已摘掉了吃供应粮的帽子,引丹灌区则成为湖北省重要粮棉油生产基地和优质水稻基地。引丹渠就像一条挂在鄂北岗地的珍珠,农业灌溉和生态效益日益显现,使得鄂北岗地散发出迷人的魅力。

但这一巨变是当年工程建设者们用鲜血和汗水换来的,丹渠建设者艰苦奋斗、敢为人先、实干创业、丹心奉献的“丹渠精神”已经成为老河口人民的一笔宝贵精神财富。

5月30日,在新华网组织的一场关于丹渠生态建设的座谈会上,老河口市原政协主席李守成声情并茂地回忆了那段难忘且令人热血沸腾的历史。他说,引丹工程是伟大的创举,襄阳和老河口人民为工程建设作出了巨大的牺牲。他介绍,一些当年在光化(今老河口)民兵团指挥部的老同志后来提出要为引丹渠那些付出生命、流过血汗的民工们、指挥人员立一座纪念碑,同时希望在合适的时候建立一座丹渠英雄纪念馆。

图为“亚洲第一槽”引丹渠排子河渡槽建设历史照片(襄阳市引丹工程管理局提供)

2015年,老河口市委市政府提出打造百里生态丹渠的构想,成立了专门指挥部,李守成担任指挥部常务副总指挥。他介绍,目前,老河口规划在清泉沟隧洞出口一个叫“八百八”的地方,建设一个渠首纪念公园,也就是引丹渠纪念公园,要让人们永远记住建设丹渠的那些英雄们、前辈们,继承“丹渠精神”,把老河口当前和未来的事业建设好。纪念公园主要包括纪念碑、纪念馆、襄阳行署指挥部旧址、光化县民兵团指挥部旧址等,在这个基础上进行恢复性、怀旧性的建设。七十年代有一本描写引丹工程的长篇小说《地下长龙》,小说完全以事实为依据创作。老河口计划根据《地下长龙》立一面景观墙,以勾起游客、勾起人们对丹渠建设的回忆。

老河口市委书记郑德安接受新华网采访时表示,引丹渠是生命之渠,英雄之渠,很多民工为丹渠奉献了他们的生命。丹渠见证了上个世纪七十年代老河口人民艰苦创业的历史,丹渠精神激励着老河口一代又一代干部群众艰苦创业,担当有为,艰苦奋斗。老河口建设百里生态丹渠4A级景区,不仅仅是在搞生态建设,也是在挖掘它的创业史,挖掘它的传统革命文化。

图为航拍“亚洲第一槽”引丹渠排子河渡槽。新华网 李晓笛 摄

责编:姚城 / 校对:姚喻 / 审核:曾雄飞

请输入验证码