“南船北马,七省通衢”是襄阳交通发达的真实写照,“三千里汉江,精要在襄阳”,地处汉江中心的地理位置为襄阳航运提供了巨大的优势,使得襄阳自古即为水陆转运的交通要塞,也是襄阳成为“兵家必争之地”的因素之一。

那么古代襄阳航运有多厉害?

北津东津,楚国由此北上东进

东汉大文学家蔡邕在他的大作《汉津赋》中曾这样盛赞过襄阳:“北集京都,上控陇坻,下接江湖,导财运货,懋迁有无。”

襄阳境内有南河、唐白河、蛮河、滚河、小清河等多条支流与汉江交汇,形成了完备的汉江水系网络。而且通过汉水能够沟通长江,所以襄阳能东连吴会,西通巴蜀,这是以中原地区为传统中心地带的北方政权向南方渗透、实现其全国统治的必由之径,也是南方政权防御、反制北方政权的屏障。

汉江的航运最早可以上溯到周昭王时期,他南征荆楚,丧六师于汉。这表明,周天子的王师大军,已经在利用汉水的航运便利行军。

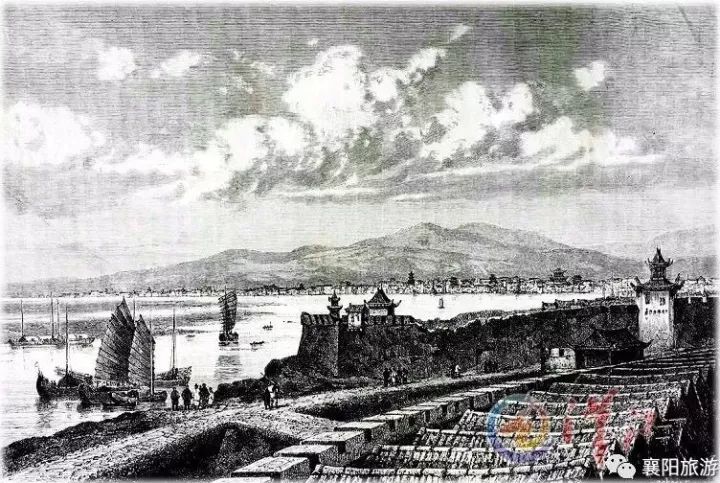

▲江边的瓮城和码头 乔森垚摄

东周时期,襄阳被称为称北津戍,据史载:春秋时襄阳归属于邓国,楚灭邓后,襄阳被建设成为一个大型军事渡口,成为春秋战国期间楚国北进、西拓时楚军出入的聚散地。又据晋代史学家习凿齿的《襄阳耆旧记》一书记载,“襄阳城,本楚之下邑,檀溪带其西,岘山亘其南,为楚国之北津也。楚有二津,谓从襄阳渡沔。自南阳界出方城关是也,通周、郑、晋、卫之道;其东,则从汉津渡汉,经江夏出平皋关是也,通陈、蔡、齐、宋之道。”从习凿齿著作之记载可看出:襄阳城为楚之北津,而东为楚之东津渡口(即现东津镇)。

此东、北二津是早期汉水通航以及襄阳重要水陆地位的佐证。

根据历史记载,楚国从北津戍渡过汉水,向北连年征战,先后灭掉申国、吕国,降伏郑国、陈国、蔡国,进入了梦寐以求的中原地区。在春秋战国的数百年时间里,楚国大军以及车马辎重曾数次浩浩荡荡地渡过汉水,从北津戍出入,我们可以想见,北津戍的建设规模必然不小。

襄阳漕运,曾是唐王朝的生命线

襄阳位于汉水中游,逆汉水抵陕南、川北,转丹江入豫西,溯唐白河达豫南,顺汉水入长江、过洞庭、达湖南。因其得天独厚的地理条件,东晋桓温北伐时,“发江陵,水军自襄阳入均口(今丹江口)”,襄阳在全国的位置日趋重要。

到了唐代,襄阳是汉水与长江中游地区的漕运骨干。据记载,那时,来自全国的船只停满襄宜之间的港口码头,可谓是"往来行舟,夹岸停泊,千帆所聚,万商云集"。有唐代诗人刘禹锡为襄阳城西的大堤所作的《大堤曲》为证:“酒旗相望大堤头,堤下连樯堤上楼;日暮行人争渡急,桨声幽轧满中流。”还有杜甫和白居易的诗句:“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”“下马襄阳郡,移舟汉阳驿。”生动再现了襄阳“南船北马”交通便利的繁荣景象。

▲襄阳老照片中的江上帆船

安史之乱后,“官兵守潼关,财用急,必待江淮转饷乃足,饷道由汉沔,则襄阳乃今天下喉襟,一日不守,则大事去矣。”唐代建中年间,江南的贡赋为淮西军阀李希烈阻断,大唐全赖襄阳汉江漕运接济两京,是唐王朝的生命线。

五代之后,梁朝在襄阳开办“回图务”,用南方的茶叶换取北方的战马等物资。宋代于襄阳设立“榷茶务”和漕司,南宋先后在樊城北的邓城和城东的白河口建立与金、元贸易的榷场。明清以后,汉水更成为运送漕粮贡赋的重要渠道。

▲明代襄阳交通图 冯博文制作

明清时期,樊城因航运迅速兴起

明清时期,借由汉水的航运便利和襄阳特殊的地理位置,樊城迅速成为汉江流域最大的商埠,兴建起九街十八巷,在沿江地带形成一条长达3公里的河街,专业作坊和商铺林立其间。

在电视剧《乔家大院》中,晋商乔致庸为打通茶路,实现货通天下,把福建武夷山产的茶叶,通过水路运进长江再入汉江,最后在襄阳城下的码头卸货,改转陆路运往山西以及蒙古等地。襄阳地理位置优越,物产丰富,“商贾连樯,列肆殷盛,客至如林”,先后有川、豫、晋、闽等11个省份的商会或行帮在此建有会馆,数量达21座之多。

▲抚州会馆

▲山陕会馆全貌 张玉涛摄

彼时河街外的码头鳞次栉比,道光八年,襄阳知府郑敦允修建樊城沿江大堤时,将码头统一规划建设为踏步式石砌码头,每座码头都与河街或会馆直接相通,清政府还颁布了专门的码头管理办法。

襄阳地理位置之重要,在饥荒与战乱时更加显著。根据史书记载,清朝康熙三十二年,关中饥荒,清政府拨襄阳仓米二十万担,由汉江经丹水至龙驹寨转西安;清朝康熙五十九年,又拨湖广荆襄仓米十万担,水运至龙驹寨转西安;清朝雍正九年,再拨荆襄运仓米十万担水运至龙驹寨转西安。清朝光绪二十六年,八国联军入京,慈禧太后带光绪皇帝向西逃避,刚入关中,荆襄的粮米就源源不断地从襄阳运到西安。

▲英国画家笔下1875年的樊城与汉江

清朝同治年间《襄阳县志》载:“东北乡新打洪(今樊城区美满社区),距城十里,唐白河、滚河、清河之水,向由此至白河嘴入汉,往来行舟,夹岸停泊,商贾云集。”

正因为一直是连通南北的重要通道,所以中俄万里茶道兴起后,襄阳自然成为这一商贸通道上的重要节点。而樊城在明清时期的迅速兴起,也与商业的大规模兴起有关。

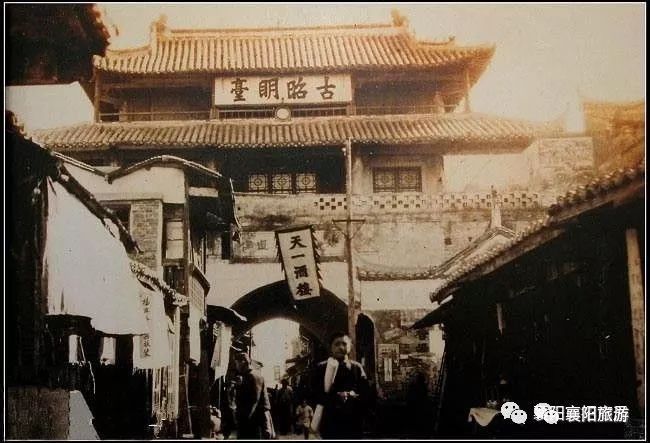

▲老照片中的昭明台

襄阳码头,汉江儿女的血脉之源

历史上的襄阳码头分布于襄城、樊城的汉水两岸,共有31座。其中襄城码头位于汉江南岸,分别为檀溪、罗家、夫人城、临汉门、官亭、铁桩、拱宸、长门、闸口;而樊城码头分布于汉江北岸,分别为火星观、米公祠、大码头、龙口、公馆门、林家巷、左家巷、邵家巷、望岘亭、余家巷、莫家巷、官码头、占吉庙、五显庙、回龙寺、汉阳书院、基峨巷、苏家巷、湖南馆、马道口、梯子口、迎旭门。

在漕运兴盛的年代,襄阳城内有21条小街巷可直通河岸码头,大小船行20多家。民国年间,襄阳因船运业发达,水路运输达到一个顶峰。据《襄樊交通志》记载:民国二十四年(1935年)前后,根据把头势力划分,汉江5公里多的江边共分布有11个半码头,其中襄城3个,樊城8个半。襄城上自小北门,下至长门,依次有小北门、大北门、长门。樊城上自大码头,下至梯子口,依次有大码头、公馆门、晏公庙、官码头、占吉庙、回龙寺、基峨巷、马道口、梯子口(半个),两岸码头工人约有千人。

襄阳的这些码头鳞次栉比、形态各异、功能有别,有专门的人渡码头,有专供官员渡江的官码头,有主要用来运货的商用码头,还有主要用于军事防御的军事码头和便于架设浮桥的铁桩码头等。商用码头也有比较固定的用途,有的专属于某个大商号,有的则专门装运某一类货物。樊城的两千余家商号每年出入的商品丰富,囊括山杂货、食盐、芝麻、煤炭、木材、油和粮食等,价值在600万银元以上,相当于今天超过十亿元的物资。

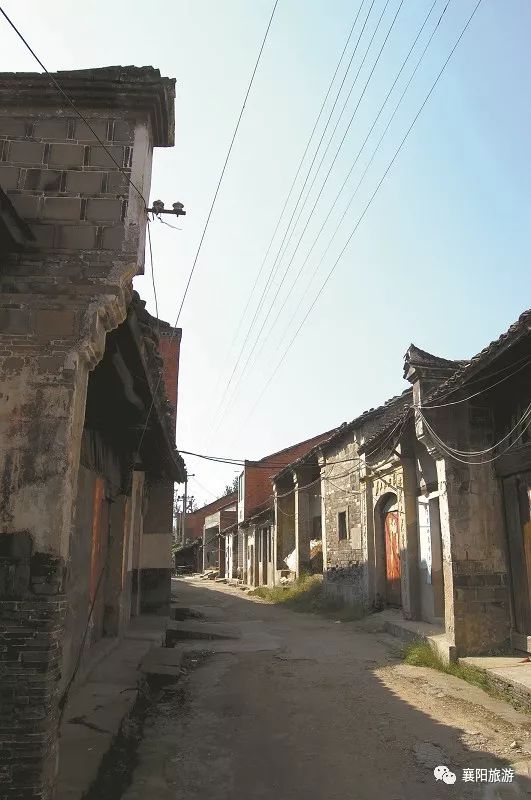

▲现在的中山后街 陈宝忠摄

背靠码头的中山前街和中山后街就是当年城市最繁华的商业区。上世纪40年代的前街,一水儿青石板铺成,制皂厂、酱园、绸缎庄、银楼、药店、盐行鳞次栉比,货物琳琅满目,让人目不暇接。这些货物,大都通过汉江运输而来。茶馆、饭庄及各类摊点遍布两岸,人声鼎沸,仿若街市。“日有千人撑篙,夜有万盏灯火。”可以遥想:满河船桅,纤夫盈堤,沿江纤夫起航的号子声动十里,小船划向大船,大船靠向码头。

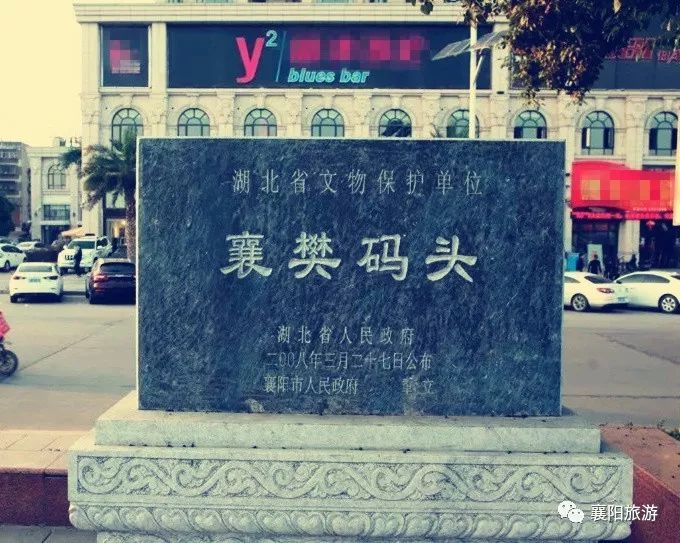

据《襄阳府志》载,襄阳码头最早为陡坡式土码头,现存码头为清道光八年(1828年),在襄阳知府郑敦允的主持下,将原陡坡式土码头改为条石阶梯式码头,有些还在码头上建牌楼。由于历史的原因,码头上的建筑设施被先后拆除,唯码头尚存。

2008年,襄阳码头被省政府公布为省级文物保护单位。

▲公馆门码头 乔森垚摄

在交通发达的今天,人们在汉江上再也看不到百舸争流的壮观景象,但历经沧桑、古朴而又坚固的老码头仍在保护着汉江河岸,老码头是汉江的文化符号,也是汉江边襄阳儿女永远剪不断的血脉之源。

责任编辑:姚城

审核:曾雄飞

请输入验证码