湖北省襄阳市作为三国文化的重要发源地之一,至今仍流传着诸葛亮在隆中“出山”前后的诸多故事。如果说古隆中承载了诸葛亮的躬耕实践,黄家湾流传出诸葛亮的爱情佳话,那么另一些古地名则见证着诸葛亮的在襄足迹,以及诸葛亮在襄阳民间深远的影响力。

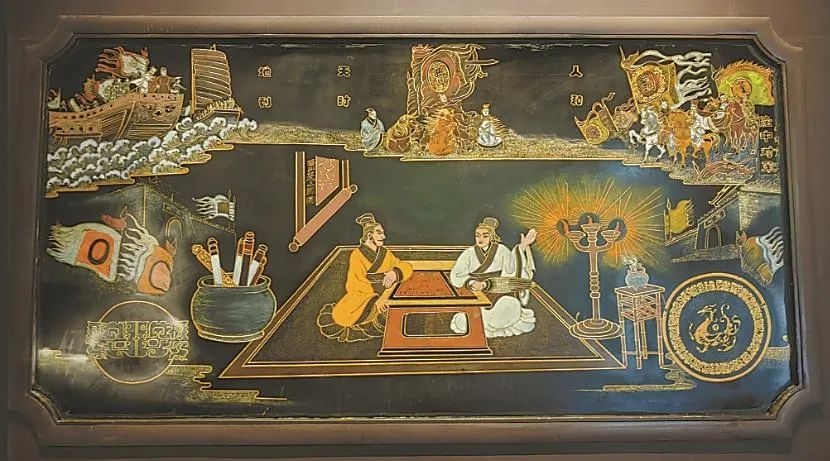

古隆中武侯祠内的壁画《隆中对策》 萧雨林 摄

一般来讲,一个地名的由来,都有其历史渊源,蕴含着自然地理、民俗风貌、人文典故以及风物特产等历史信息。诸葛亮在襄阳学习生活达十年之久,自然在襄阳留下了诸多足迹,并逐渐被襄阳百姓以地名的形式固化下来,成为一种永恒的记忆与乡愁。

陈曹渡与扎马营

陈曹渡位于襄城区欧庙镇西北一公里,处传说在汉末汉江未改道东移前是向襄阳运送粮食及各类产品的漕运渡口,因为由陈姓人家经营,当时叫“陈漕渡”。

公元208年秋,曹操攻下襄阳后,马不停蹄地向南追赶刘备军队。刘备和诸葛亮率领不满3000人的军队和新野数万百姓,拖儿带女,扶老携幼,匆忙南撤。此间探马急报,曹操军队正从襄阳出发追来,刘备听后惊慌失措,诸葛亮冷静观察,发现河东有一个树林茂密的村庄,眉头一蹙,计上心来。

诸葛亮一边指挥一支马队继续向南撤退,吸引曹军追赶,一边指挥其余军民快速过江,到村庄里隐蔽。同时,他又令十几个士兵乔装成以摆渡为生的曹姓农民。曹操率军到达后,问这些伪装成当地农民的士兵:“江那边的村庄叫什么?”士兵们回答道:“叫陈曹渡,住的都是陈、曹二姓的人。我们都姓曹,托曹丞相的福,在这个渡口摆渡谋生。”曹操听后,甚是高兴,便下令军队不许过江后骚扰“本家亲戚”,继续向南追赶而去。刘备因此躲过一劫。

诸葛亮画像

因为敬佩诸葛亮,所以当地老百姓便将“陈漕渡”改名为“陈曹渡”,沿用了一千多年。

1958年,因“陈曹渡”地势较高,位置好,国家在此搞建设,所以村庄整体搬迁,但“陈曹渡”地名至今仍存在于欧庙镇老百姓的记忆中。

与这个故事相联系的还有一个关于扎马营来历的故事。

说诸葛亮指挥军民过汉江,至“陈曹渡”隐蔽,躲过了曹军,获得了短暂喘息的机会。一天后,诸葛亮随刘备带领军民继续南撤。当南行十几公里,到达“潼口”驿站时,探马飞报,曹军后续粮草车队已尾随至“陈曹渡”路边。诸葛亮当机立断,率军民离开潼口,向东走,撤至汉江南岸边的一个小小的村庄,再次躲过一劫。

诸葛亮遂与刘备商议,就在村庄扎营,对军民进行精简整肃,将身强力壮的军人编为数个马队南撤,老弱病残的军人和百姓留下来,就地开垦沙地生活。在刘备和诸葛亮整肃期间,小小的村庄每天人声鼎沸,军马嘶鸣,后人便将这个小小的村庄命名为“扎马营”,且沿用至今。

汉江穿城而过,水清岸绿,宛如画卷。杨东 摄

两个故事都发生在襄阳汉江以南的荆襄古道边,且发生时间、交通路线、古村落实体与曹操南征史实均高度一致,具有一定的历史价值。

木桥村的传说

木桥村位于襄阳城西南十公里处,过去叫“贾家畈”。

南漳水镜庄 全媒体记者周平 摄

当地流传着这样一个故事:一个晴朗的夏日,住在隆中的诸葛亮去水镜庄拜访老师司马徽。他在午饭后踏上归程,行至贾家畈时已近黄昏,只见狂风大作,暴雨如注,诸葛亮只得进了一个大户避雨,并向户主贾太公自报家门。贾太公听说是大名鼎鼎的诸葛亮,便盛情款待,留宿畅叙。次日天晴,但门前小河上一丈多长的小桥却被冲毁,无法过河。

诸葛亮向贾太公辞行,欲绕道回家,贾太公却不放他走,速请十几个乡亲把屋后的几棵泡桐树锯掉。没过多久,乡亲们把几棵泡桐并排放置,用铁抓钉固定,一座木桥很快搭成。诸葛亮向贾太公和乡亲们拱手致谢,过木桥后返回隆中。

因为与诸葛亮的这段渊源,乡亲们便把“贾家畈”更名为“木桥村”,一直延续至今。

木桥村景色。来源:襄阳河湖长制

官山村与桃园村

官山村位于卧龙镇西南15公里处,这里有三山三冲,形似一朵梅花花瓣,青山环抱,风景秀丽。

传说诸葛亮在隆中“躬耕陇亩”时曾游历至此,发现三冲内气候温润,土地肥沃,是一个盛产水稻的好地方,于是把躬耕田里培育的稻种送给这里的农民栽种。良种加沃田,从此三冲种植的水稻年年高产,稻米甜润馨香。

后来诸葛亮做了蜀国丞相,镇守荆州的关羽就下令将此处所产的稻米定为贡米,所建粮仓定为官仓,三冲粮田定为官田,同时将环绕三冲的三山定名“官山”,一直沿用至今。

桃园村的故事与官山村名的来历有异曲同工之妙,且更有诗情画意。

襄阳汉江国家湿地公园。杨东 摄

该村位于欧庙镇以东4公里处的汉江岸边,是一个古老的村庄。故事讲述的是公元206年8月,诸葛亮应“姨丈”刘表之约,陪同他巡视汉江民情。

出古城襄阳,沿汉江边向南,行至一个村庄时,但见村庄周边白沙广袤,稼禾枯萎,十分萧条。进入村庄后,发现一个农舍门前有棵桃树,虽然枝叶蓊郁,但桃树低矮,果小如扣。诸葛亮心想,沙洲地种庄稼极易干旱,而桃树扎根深,吸水足,适合栽植。诸葛亮回到隆中。第二天,诸葛亮装了一车在躬耕田里培育的桃树苗,送到该村,分发给村民栽种,并对一老翁说:“若有缘,定会开花结果。”老翁当时心存疑虑,说:“眼下正是炎夏,并非栽树时节,哪能存活?”诸葛亮告诉老翁,栽树时坑要挖深以保墒,还要培土防倒卧。离开前,又对老翁说道:“你们只管栽种,明年桃花盛开时,我还要来赏花,顺便讨杯酒喝呢!”

老翁和村民们依诸葛亮所嘱,家家挖坑,遍栽村中。次日,桃枝“见风长”,叶绿欲滴。第二年春天,栽植的树苗便长成冠大枝密的桃林,满村桃花竞放,秋后便结出了累累硕果。为感谢诸葛亮,村民便把村子取名为“桃园村”。值得赞扬的是,桃园村民从此爱种桃。

孟浩然的摩崖石刻雕像

以上古地名的来历都与诸葛亮有关。除此之外,以古地名为载体的传说故事也在襄阳民间广为流传,如:《人好水也甜》《巧要酒钱》《瘸腿子、拐腿子、狗腿子》等,主要讲述一些诸葛亮在襄期间为民作主、智惩邪恶、伸张正义的故事。

这些与诸葛亮有关的地名故事,以及以古地名为载体的传说故事,早已凝结成为襄阳市乡土文化的一部分。

请输入验证码