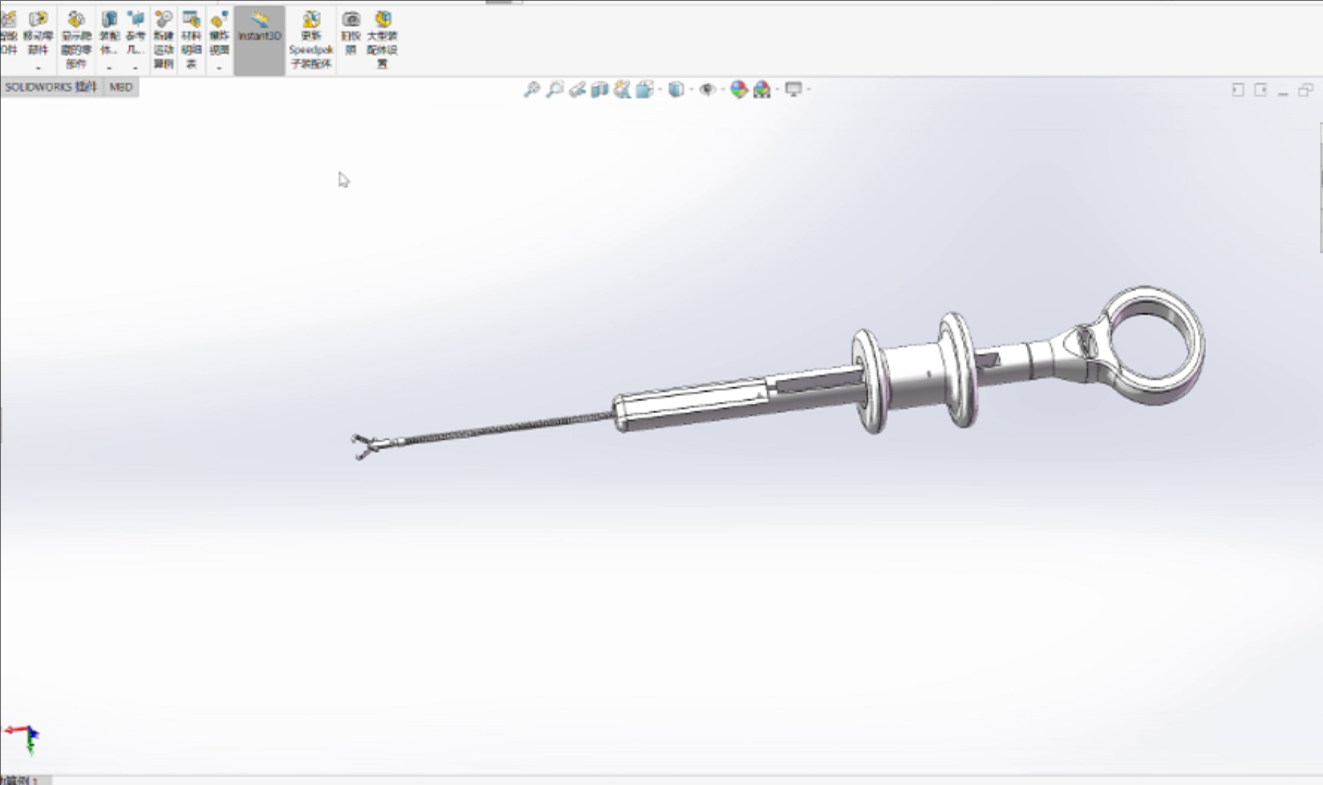

6月25日,在襄阳市中心医院内镜中心,护士王雨手持一把特殊医用钳——钳头竟能随外部把手同步旋转。“儿童食管细小,传统钳子操作不便,我就想能否让它灵活转动起来?”这位90后护士没想到,自己为解决临床难题的小发明,最终为带来240万元的专利许可合同,个人获得超10万元收益。而这正是襄阳市以“机制破冰、平台赋能”为核心,全力推进科技成果转化的有力印证。

【资金助力破瓶颈,政策引导促转化】

王雨发明的“可旋转异物钳”并非孤例。在襄阳市中心医院东津院区骨科,护士长曹军容设计的“人体潜行伤口测量尺”历经六代更迭,如今已量产投入临床。这些一线工作者的智慧结晶能快速走向市场,背后是襄阳系统性科创政策的支撑。

近年来,襄阳市出台一系列“科技创新平台支持政策”,以“真金白银”培育创新主体,对符合条件的全国重点实验室及国家技术创新中心每家支持1000万元,用于基础研究或技术开发;对省级重点实验室、国家级孵化载体支持每家50万元,用于应用研究或成果转化……就在今年5月,襄阳市又出台了《加快建设汉江流域科技创新中心若干措施》,对关键核心技术攻关项目最高支持500万元;对重大科技成果转化项目给予最高1000万元资金扶持。

政策红利激发企业创新活力。2024年,襄阳高新技术企业突破2002家,科技型中小企业达3507家,科创“新物种”企业增至167家,总量均居湖北省第二位。

【改革之手牵创新,赋权之策促转化】

在襄阳市科技局的指导下,襄阳市中心医院的科技成果转化处,以职务成果赋权改革打破固有模式,通过机制创新推动成果转化落地。该部门不仅制定标准化流程,更推出两大关键举措:“转化门诊” 提供成果评估、资源对接一站式服务,为职务成果转化打通渠道,护士王雨的旋转钳便借此成功对接企业;“收益分配改革” 实施突破性赋权,让发明人可获转化收益的 80%-90%,远超国内多数科研机构 30%-50% 的标准,以丰厚回报激发职务发明人的转化动力。

赋权改革的成效立竿见影。医院专利有效申请量从 2023 年的 9.5% 飙升至 2024 年的 91.3%,5 项职务成果成功转化,合同金额达 841.75 万元,实实在在的落地成果彰显改革威力。

职务成果赋权改革的触角延伸至更广领域。襄阳市出台重点实验室管理办法,构建 “能进能出” 的动态考核机制,通过 600 平米以上场地、600 万元以上科研仪器等硬指标明确赋权前提,对年度考核不合格者予以淘汰。这一机制让 “后发” 科研单位的职务成果项目获得公平竞争机会,在赋权激励下加速转化,进一步激活全市成果转化的深层动能,推动更多职务创新成果从实验室走向市场。请根据内容,从职务成果赋权改革角度,重新取一个贴切恰当的标题。

【政策为基筑生态,协同聚力促转化】

在襄阳,政策托举下的成果转化生态体系正展现蓬勃活力,让创新要素自由流动、创新成果加速落地。

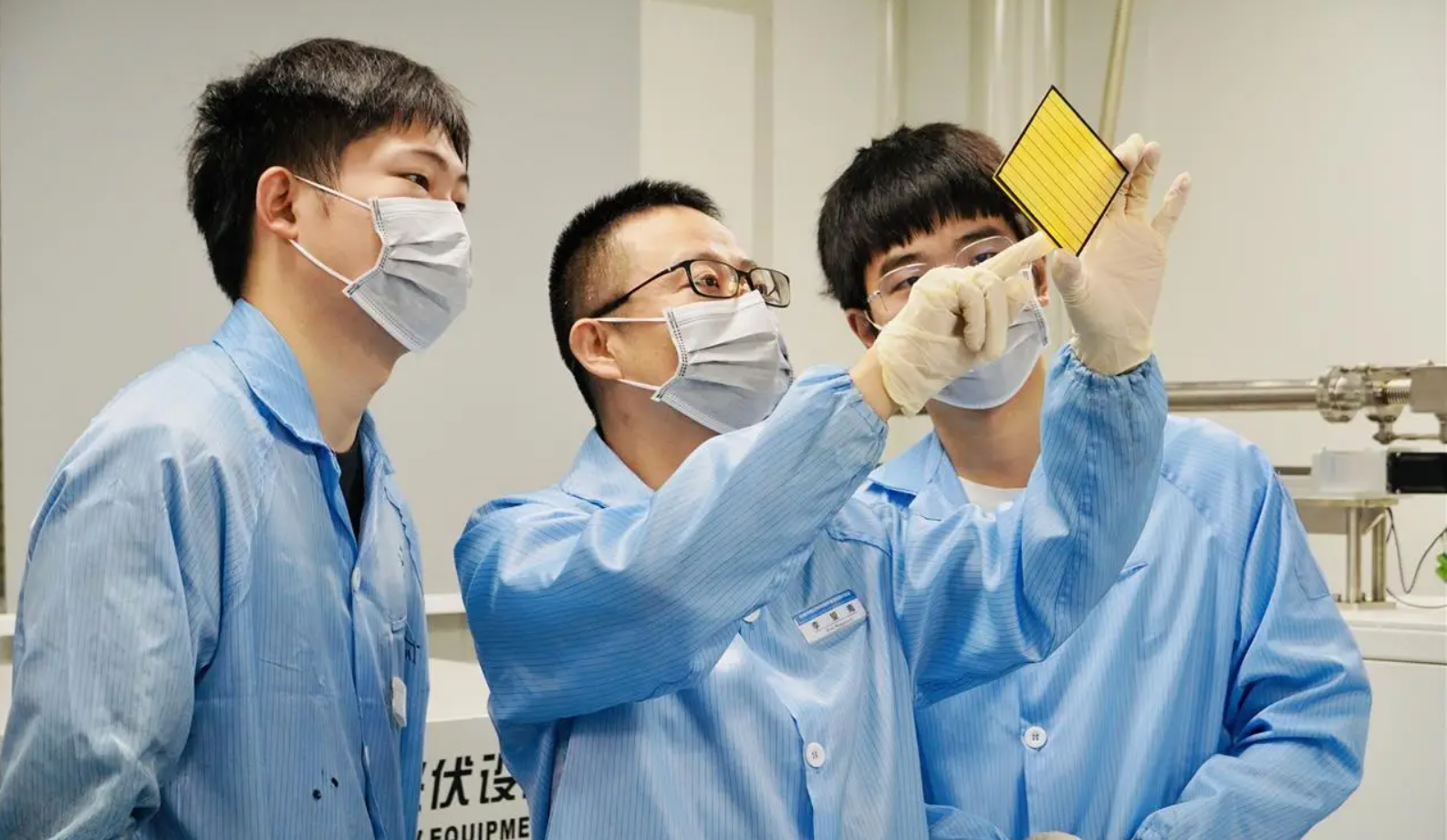

湖北文理学院李望南教授团队的钙钛矿光伏技术迈向产业化,正是校地协同的生动注脚——依托学院、湖北隆中实验室与襄阳华智科技的合作,湖北省“先使用后付费”政策为企业卸下初期资金包袱,让“蒸发+喷涂”复合工艺突破顺利走向产业应用。

政策赋能的协同网络持续拓展,襄阳市中心医院牵头组建“医疗行业知识产权隆中联盟”,联动全国17家医院举办近百场成果路演,让临床创新快速对接市场;武汉纺织大学研发的“石头版”五星红旗随嫦娥六号登月,其原材料由襄阳企业汇尔杰公司生产,形成 “研发在外地、转化在襄阳”的跨区域协作闭环。

跨领域技术融合更因生态沃土加速落地。从护士王雨手握10.8万元转化收益的笑容,到167家科创“新物种”企业破土、538家省级以上创新平台星罗棋布,政策构建的成果转化生态,让创新从手术钳延伸至光伏膜,从病房辐射至产业园。随着钙钛矿电池效率再破纪录、石墨烯增强技术攻克稳定性难题,襄阳正以政策为笔、生态为纸,在科技革命的新战场书写“创新策”,让每一项突破都能扎根落地、结出硕果。

记者:夏梦涵、高原|通讯员:王龙

编辑:江流|审核:邹燕、彭蕾、田甜

请输入验证码