近日,在襄阳市襄城区新街8号商住楼小区的业主群里,一条关于“给业委会成员发工资”征求业主意见的信息引发了持续数日的激烈争论。大多数业主表示反对,认为业主委员会成员是自愿参选、为广大业主提供无偿服务的,少数业主则认为,业主委员会成员付出了精力和时间,应当给予一定的补贴。

那么,业主委员会成员到底能不能发工资,该不该享受补贴呢?记者进行了调查。

【核心事件】十年无偿奉献遭遇“信任危机”

襄城新街8号商住楼小区仅有32户居民,近10年来坚持不聘物业公司,由业主委员会牵头自治管理。每年每户缴纳的360元卫生费,支撑着整个小区的日常维护。业委会主任谢女士和其他4位委员,用每周数小时的义务劳动,维系着这个老旧小区的正常运转。

“收垃圾费、检查公共设施、遇到问题还要协调解决。”谈及10年来的工作,谢女士坦言业委会成员投入了大量精力,但所有委员从未领取过任何报酬,就连打印材料的纸张都是自掏腰包。

今年5月初,谢女士在业主群里发布了一条其他小区给业委会成员发工资的消息,并提出参照其他小区做法给本小区业委会成员发工资的建议,以此征求小区业主们的意见。

这条消息引发轩然大波,反对声浪远超预期。有业主直言:“当初参选时是自愿报名的,为业主服务应该是公益性质的,不应该发工资。”

业主王先生的看法颇具代表性:“业委会是大家选出来服务小区的,就像志愿者不该要工资。真要发工资,钱从哪里来?谁来监督?”

面对争议,谢女士急忙澄清:“只是参照其他小区的做法提出意见,并不代表这个小区今后就这样实施。”

【法规溯源】津贴制度确有实施空间

那么,到底能不能给业主委员会成员发工资或津贴呢?

襄阳市物业管理协会相关负责人告诉记者,这个问题法规有明确规定。

2017年9月29日,湖北省住房和城乡建设厅印发鄂建文〔2017〕61号文,将制订的《业主大会议事规则》示范文本和《业主委员会工作规则》示范文本公开发布,要求各地遵照执行。

其中,《业主大会议事规则》示范文本第三十四条明确规定业主委员会成员可以享受相关待遇。

记者查看《业主大会议事规则》示范文本后发现,第三十四条是这样规定的:“业主大会、业主委员会的工作经费由全体业主承担,从共有部位共用设施设备经营收益中列支,不足部分由全体业主分摊。”

而且,第三十四条对“工作经费”的构成进行了明确:“(一)业主大会、业主委员会会议开支;(二)必要的日常办公等费用;(三)有关人员津贴。

基于此,襄阳市物业管理协会上述负责人表示,依据《业主大会议事规则》示范文本的相关规定,业委会成员是可以发放津贴的,但必须明确写入议事规则并经业主大会表决通过方可实施,经费从小区公共收益中列支。“具体标准也需在规则中明确约定(如津贴金额、发放方式等)。”该负责人说。

该负责人同时表示,给业委会成员发津贴虽然有法律依据,但需要充分考虑小区实际情况和业主共识。另外,因为业委会法律主体资格模糊,执行起来仍然有很多困难。

【实践样本】自治小区的“有偿服务”探索

尽管有困难,但仍然有小区较好地做到了。樊城区清河口街道办事处美满社区辖区的盛融青城小区就是典型例子。

5月26日下午,记者来到位于清河路上的盛融青城小区,现任业委会主任王明武和副主任陈冬凤介绍了该小区为业委会成员发工资或津贴的情况。

“我们给业委会成员发工资,是基于现实的考量。”王明武说。

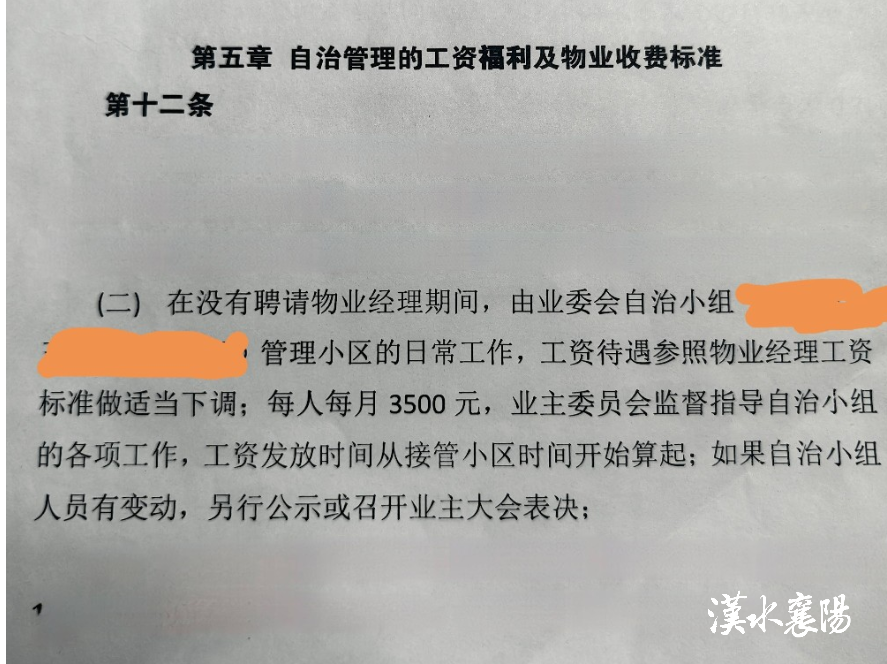

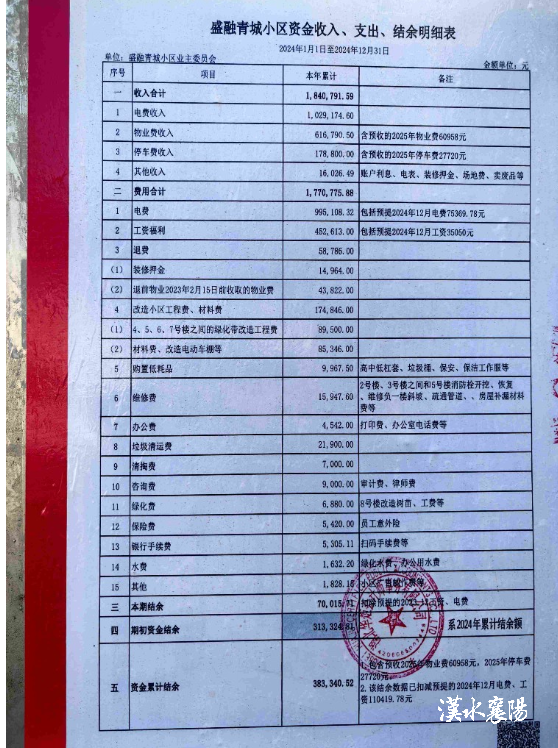

据了解,盛融青城小区没有聘请专业的物业公司,而是实行业委会牵头的小区自治模式。现任业委会共有5名成员,并成立了以王明武、陈冬凤和姬国现为成员的自治小组,三人均是全职人员,负责小区管理。三人每人每月的工资为3500元,另两名委员不是全职,每月有相应津贴。不仅如此,小区的楼栋长每月也有100元津贴。这些待遇经过了小区业主大会同意并写入了《盛融青城小区业主委员会自治管理方案》。

据了解,盛融青城小区以前有物业,但业主们对物业公司的服务并不满意。服务合同到期后, 业主大会决定不再选聘新的物业,实行小区自治。自治以后,刨去各项开支,小区每年还有30多万元盈余。业主委员会利用这些钱对小区进行逐步改造,环境发生了较大变化,获得了广大业主的支持和信任。业主委员会成了小区正常运转的关键。

但是,像盛融青城这样的小区在全市并不多见。樊城区夏家台社区所属的领秀花园小区,每年也有20多万元公共收益,但业委会成员并非全职人员,所以,他们并没有发放工资或津贴。

具有相似情况的还有商住小区盛世龙城。该小区每年也有十几万元的公共收益,同样没有给大家发补贴。对此,该业委会一负责人表示:“大家都是利用闲暇时间做服务,纯义务。”他还表示,就这么点钱,发少了没意义,发多了也承担不了。

记者手记:治理转型呼唤制度创新

关于给业主委员会成员发放工资或津贴的困境,并非襄阳独有。因为业主委员会现行法律地位等多种问题的模糊不清,致使目前缺乏统一的法律规范和实践标准。

然而,随着居民权利意识觉醒,传统“凭热情办事”的模式已难以为继。对此,越来越多的业内外人士表示,业委会成员拿补贴不应简单理解为劳动报酬,而是对公民参与小区治理的制度性激励。因为,大家建议建立“基础补贴+绩效奖励”机制,基础部分覆盖通讯、交通等成本,绩效部分由业主大会根据工作成效决定。

放眼全国,业委会补贴制度已有多种尝试。上海某小区将补贴与绩效考核挂钩,委员每月基础补贴800元,完成既定工作目标再发200元;杭州某社区引入第三方审计,每季度公示补贴明细;广州则出现“积分兑换”模式,业委会成员可用服务时长兑换物业费减免。

但这些创新都面临共同挑战:如何建立科学的评价体系?怎样平衡公益性与专业性?回到新街8号商住楼小区的争论,这场风波实质是小区治理转型期的阵痛。数据显示,全国业委会平均任期不足3年,而且普遍面临“换届难”。但不管怎样,“用爱发电”的旧模式确确实实遭遇到了现实的压力,建立可持续的激励机制势在必行。

(未经许可 不得转载)

首席记者:李兴会

编辑:李潇凝 | 校对:李兴会

责编:徐勇 | 审核:张伟

请输入验证码