为捡拾城市记忆,他走遍襄阳的山山水水;

为探寻历史真相,他研读记录襄阳的各类书籍;

为传播襄阳文化,他争当襄阳文化公益事业的践行者、传播者。

多年来,他活跃在媒体上、百姓中,不遗余力地宣讲襄阳历史文化,让更多人了解、爱上襄阳这座古城。

他就是襄阳五中的退休历史老师李治和。

李治和说,他翻开襄阳历史长卷,是从1984年捡拾起第一片青花瓷片开始。40年来,他通过到工地和汉江边捡拾、到民间拜访、到农户家购买、接受友人赠送等方式,收集了4万多件本地文物。

如今

他把收藏捐给襄阳五中实验中学

建起一座

“襄阳五中李治和老师地方文物收藏馆”

并计划对外免费开放

走进襄阳五中实验中学,跨上状元桥,绕过泮池,便来到襄阳五中李治和老师地方文物收藏馆。

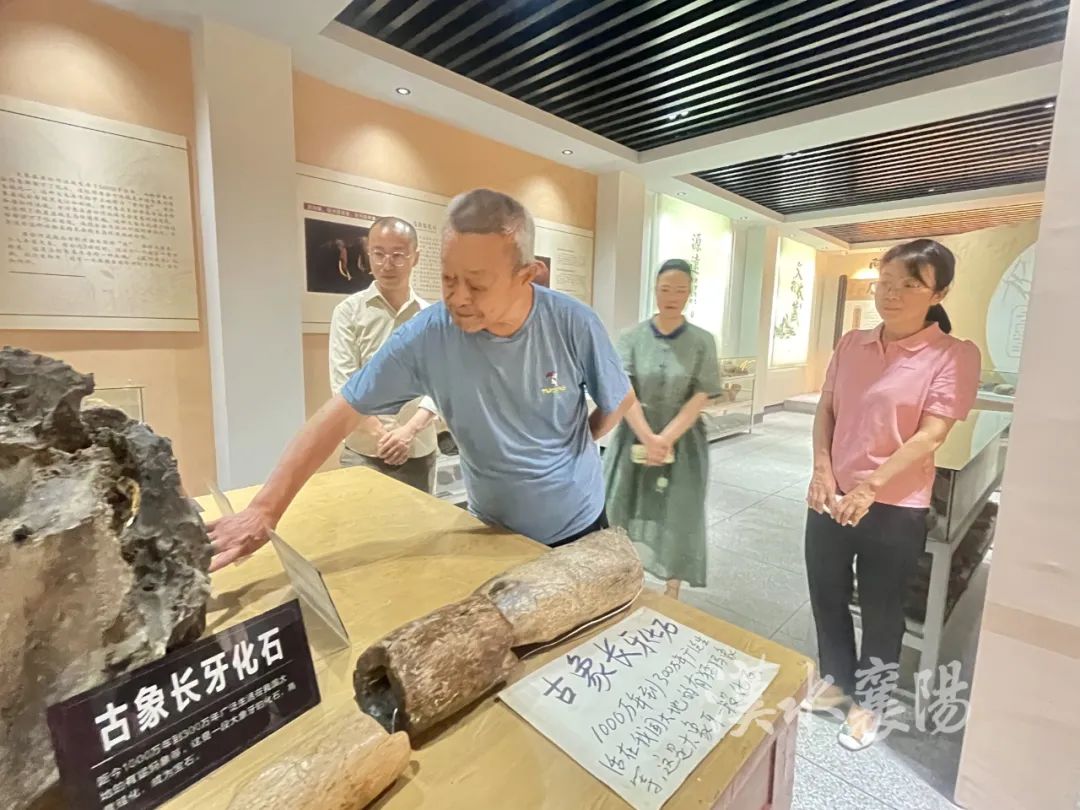

收藏馆共五部分,分别是“唐白河化石馆”“南船北马馆”“宋元襄樊之战馆”“这是一座真正的城馆”和“感恩馆”。随着李治和老师的步伐,聆听他的热情解说,一幅壮丽的襄阳历史画卷徐徐展开。

“南襄盆地及周边地方,曾生活过大象。”李治和说,多年收藏500余件古象化石,充分反映了南襄盆地的生态变化。

襄阳是“南船北马”的交通要道,是物华天宝的富庶之地,也是南北文化交流、融合、发展的重要区域,留下了丰富的文化遗存。

南船北马馆展出有南北朝时期的佛教莲花纹瓷器、宋时饮茶的黑釉碗、元朝骑马饮酒的“把杯”瓷器等。你看,这么多品种的黑釉碗,说明襄阳人那时饮茶已成为习俗。这些闽浙地区的产品,经过翻山越岭,舟车劳顿,运到襄阳,很不容易,说明宋时襄阳在万里茶道中的重要交通地位。

“收藏中最让我挂在心上的,是襄阳炮炮弹。”李治和介绍,襄阳历来是兵家必争之地,宋元襄樊之战馆展示众多的石炮弹以及铁炮弹、瓷炮弹等。

他从《襄阳县志·军事卷》了解到,宋元襄樊之战时,元军使用的就是襄阳炮。李治和老师走过襄阳街道,往往能捡到这些炮弹,从小北门到南门,走几步都能发现一枚炮弹,可见当时战争的猛烈。

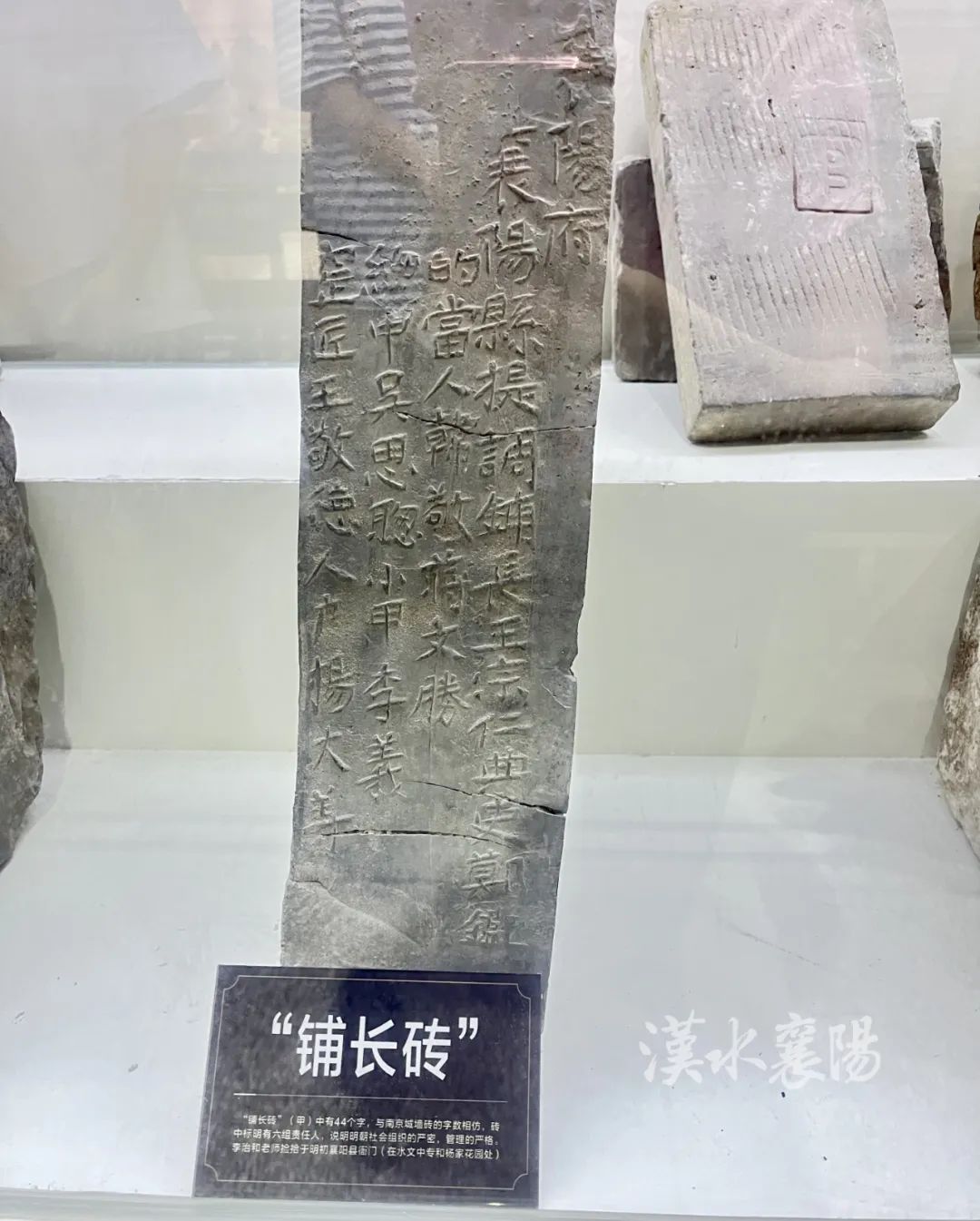

此外,还有铭文城砖、珍贵瓷器、会馆遗存、古钱币,以及家人、友人、学生捐赠的物品等。一件件文化遗存、历史碎片,都从李治和的口中变得生动、鲜活起来。

“上世纪末,襄阳城内街道开始改造,哪里有脚手架,哪里挖土,哪里倒土,哪里就有我。”李治和告诉记者,40年来,他只要听说消息,就去捡拾,走遍襄阳的山山水水。

捡拾始于1984年,那年李老师被分配到襄阳五中教历史。那时,襄阳城内街道开始改造,许多地方挖开几米深,在翻起的老城渣土中出现了许多瓷片,李治和捡到一片带有“宣德年制”字样的青花瓷片。一次在鼓楼发现一块漏出绿色的泥巴,掰开一看里面有个青铜人以及一盏建窑碗,令他惊喜不已。

后来,李治和又从襄阳城一带有残砖碎瓦的杂土中,找到了一些铭文城砖,有的是从襄城区檀溪和庞公的厕所墙头寻觅到的,有的是从城内靠城墙边的菜园子围埂上找到的。“你看这块砖上40多个字,写明了6个相关责任人。说明为了一块砖,责任制度多么严密。”李治和说。

2004年春,市环保协会(绿色汉江)为保护河流,开展徒步唐白河活动。李治和作为副会长,是领队,认识了双河口摆渡船的师傅邵新传,邵新传展示了两块黄色化石,令人遥想远古的神秘。由此,李治和开始收集化石,他想利用化石了解历史、保护生态,使后来的人更尊重、热爱这片土地。

让李治和印象深刻的是,有一年在襄王府附近,他收集到了一个炸弹的“前身”——铁质震天雷,“当时我看到,这‘铁西瓜’上面还有‘圆眼’,我几乎是双手颤抖着捧住了这个‘铁西瓜’。”李治和说,“因为我知道,襄阳有一段历史,被我捧在手中,这是宋元之战的遗存哪!”

每一件收藏背后都有一个故事,都蕴藏着丰富的知识。为了解襄阳炮炮弹,他翻遍军事书籍;为弄懂上万片瓷片的时代、特征,他找到鉴定专家张家芳等人请教,印证明清时期襄阳瓷器的供销与收藏盛况;他几乎把市图书馆里文史类书籍都看了一遍,重要内容也都逐一复印,每次出差都会去买相关图书。

让历史文化融入百姓生活

一边捡拾,一边研读,李治和越来越热爱这座城市。如何让襄阳历史文化活起来?“应该利用辰逢盛世的时日,让更多人了解、感知到家乡,为作为一名襄阳人自豪。”李治和说。

汉江是襄阳人的母亲河,汉江的流动见证了襄阳的历史变迁,对襄阳的城市发展和文化积淀产生了深远的影响。2000年初,李治和参与创建“绿色汉江”环境保护协会、汉水文化研究会。他多次带队徒步汉江襄阳段,带领数百人6次探访“汉江源头”。

2006年,襄阳市一群文化志愿者,决定携手恢复襄阳穿天节。曾经这个节日已在历史的长河中湮灭了近千年。而今,只要提到穿天节,一定会有人抢着告诉你,穿天节是襄阳一个独有的节日,那天会有个叫李治和的老头,戴着个傩面具,领着数百衣着鲜亮的人吆喝着《喊彩歌》……

岘山是一座历史文化名山,留存着很多历史遗迹。李治和数次发起“邀市民徒步游岘山”活动,得到上万名市民的积极响应。沿途十几里,只要遇到景点、遗迹,他都会向市民介绍岘山上发生的历史故事。

铭文城砖承载着重要的文化信息。临汉门城门洞内有一块伸手便可以触摸到的“岳”字砖,李治和每次带学生经过时,都会让学生伸手摸一摸这“岳”字,接受历史文化的滋养。

如今,李治和已经83岁,但他仍每天在博物馆里忙碌着,梳理藏品、做好陈列,为来访者讲解。正如他所说,“这已经不是我个人的事了,这是为襄阳文化事业做出我能做的、应做的事。”

记者:张亚婷;通讯员:欧阳纯朴;实习生:胡怡然;

请输入验证码