《借来米公一池水,洗得襄阳千载廉》是襄阳年度廉洁文化宣传片。该片以“米公洗墨”的故事为背景,讲述了3位与襄阳密切相关的古代官员的廉洁故事。他们分别是北宋书画名家米芾(襄阳籍),北宋著名文学家、襄阳知州曾巩,明朝尚书、文渊阁大学士方岳贡(襄阳籍)。反映了襄阳深厚的廉洁文化底蕴,表达了襄阳人民千百年来对廉洁文化的崇尚与传承。

位于湖北襄阳汉江边的米公祠是宋代大书法家米芾的故居,祠内有一方水池,有碑刻名曰:墨池。

1097年,米芾以朝臣身份任江苏涟水知军,掌管当地军队。米芾律己甚严,要求自己“治官事则不营私家,在公门则不言货利。”(刘向《说苑·至公》)离任时,他对家眷立下规矩:“凡涟地之所有虽一毫而莫取”;“及其去也,携笔诣池而涤之,谓此墨之濡染者亦涟物也,仍留之涟”。(张鸿儒《建米公亭记》)临行时,他将笔端残墨置于池水洗尽,以此举动昭告社会,以示“来清去白”。为弘扬米芾清廉为官的品质,襄阳人在米公祠的西院内修建墨池以纪之。

米芾洗墨,看似小题大做,实则是是对自身廉洁的宣誓,也是对继任者的昭告。“祸患积于忽微,长堤溃于蚁穴。”,唯有从小节着眼,从细微之处严格要求,才能从根本上夯实廉洁拒腐的防线。

米芾之后,在襄阳出生或者任职的官员中有两个杰出代表,他们像米芾一样,既是文坛楷模,又是廉官典范,是名播千古的“洗墨”先锋。这两个人,一个是位列唐宋八大家之一的曾巩,一个是明末政论家方岳贡。

曾巩是江西南丰人。1073年,曾巩奉朝命赴襄阳任知州,他在襄阳留下了许多的勤廉事迹,其中被广为传颂的,是他一身正气,拒绝向贪官行贿的故事。

1074年,襄阳大旱,朝廷派要员到各州县检查旱情以及兴修水利的情况。曾巩在接待这些使者的时候,使者中有位心术不正的官员说,“昨日天星坠于西南,有声甚厉。又有小星随之。”(江少虞《事实类苑》)这个官员把自己比作天星,把曾巩比作小星。意思是说,天星不满意,小星要小心侍候!企图要挟曾巩,索取贿赂。曾巩笑笑,幽默而含蓄地反怼:“小星必天狗,下勾当公事也。”(江少虞《事实类苑》)意思是这小星必定是天狗,它办公事的时候连太阳都敢吃,还怕天星吗?说得心怀鬼胎的官员满面羞愧,无言以对。

方岳贡是襄阳谷城人,明代户部、吏部尚书,文渊阁大学士,是崇祯时期五大廉能监司之一。

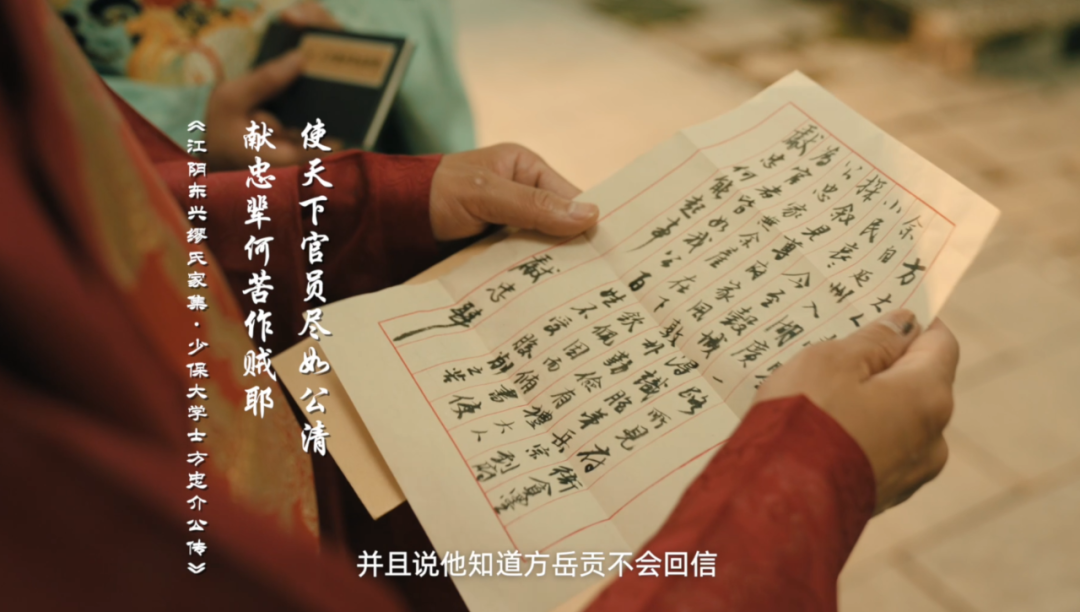

张献忠占据谷城时,听说居民方岳宗是上海松江知府方岳贡的弟弟,认为他沾哥哥的光,家境肯定殷实,就借故把他拘禁起来,要他出钱助饷,方岳宗大呼“家无余财”。张献忠哪里肯信,派兵上门搜查,结果正如方岳宗所说,家里除了书籍、散碎银子之外,被方岳宗认为最值钱的,就是兄弟俩的一堆来往书信。“献忠初以其家不贫,拘之营中索贿,既知其无钱。”顿生敬意,于是“馆于其家,久之颇合。”(吴伟业《绥寇纪略》)并修书一封,让方岳宗的家人把信送到松江给方岳贡,他在信里面坦率地说:“使天下官员尽如公清,献忠辈何苦作贼耶!”

米芾、曾巩、方岳贡,三位不同时期的文坛领袖,身体力行“洗墨”情怀,干干净净做官,干干净净做事,将襄阳的文墨清风播撒千秋,使襄阳的清廉正气宛如一池净水,滋润着这块钟灵毓秀的土地。

从诸葛亮、羊祜、郑敦允,到米芾、曾巩、方岳贡,还有宋朝光化县令叶君康,谷城县令丰君稷,清朝襄阳知府周凯、尹会一等等,襄阳的清廉佳话,是一本厚重的文化典籍,它所蕴含的襄阳廉洁文化,正借得一方清澄洗墨池,供后人飨读研学,代代传承。

来源:襄阳市纪委监委

编辑:张晋滨

请输入验证码