湖南的岳麓书院赫赫有名,而在襄阳古城内,同样曾有一个盛况空前的襄阳书院。虽然如今只有一块石碑可寻迹,但当年的文化胜景留下了很多故事,今天来说说襄阳书院和当年考秀才的事。

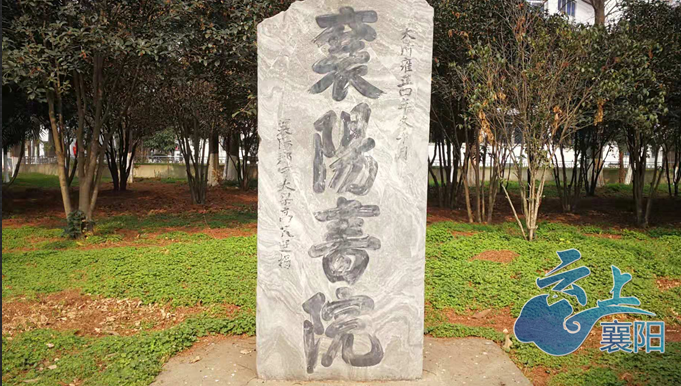

春节前,书法家谭儒宝来到市委党校,在研究一块刻有“襄阳书院”四个大字的石碑。谭儒宝也是本市书法教师,他说,这块碑不仅有历史研究价值,上面的“襄阳书院”这几个字也写得潇洒飘逸、笔力遒劲、大气磅礴,值得学习。

仅有一块碑,人们一时无法想象当年的襄阳书院其实盛况空前。

市档案馆副研究员程宏伟说 :“襄阳书院是一个地方的考试机构,又称襄阳贡院,在清代的时候,是读书人考秀才的地方。”

市博物馆副研究员张靖介绍,这是鄂西北地区最大的一个贡院,就集中在襄阳地区。

明清时期参加乡试考试合格的学生,进京前必须参加府里的会试。而襄阳书院早在明代就有了,到了清代规模更大,参加考试的人员上千。

“大概的位置在市委党校和襄阳军分区这个位置,鼎盛的时候,整个建筑面积大概有三万多平米。”程宏伟说。

文史研究者陈家驹表示,每到开考的时候,一个人一个格,一个凳子一个板子,就在这上面考试,贡院前后左右非常热闹,有卖香裱、卖参考资料的。

如今石碑题款中的高茂选,是当时的襄阳知府,清代雍正四年高茂选为书院题字刻碑。文史学者们介绍,高茂选给襄阳的文化做了不少贡献,不仅重修了襄阳城南的谯楼,还把自己珍藏的米芾作品刻上石碑,镶嵌在米公祠的墙壁上。

原襄阳日报记者释贵明说:“高茂选对襄阳贡献很大,那些碑刻的原稿就是高茂选保存的,高茂选说,米芾虽然是襄阳人,但没有米芾的书法遗迹可不行。”

史料记载,高茂选共拿出45幅宋代名人书法墨迹,请广东名匠张源襄雕刻了十四年才完成这一工程。醉心书法的高茂选把自己书写的“襄阳书院”刻成石碑,放在书院内。民国时期废弃科举制度后,襄阳书院渐渐变得冷清。

新中国成立初期,襄阳书院成为襄阳地委机关所在地,后改为市委党校。当年的样子还保留在一些老人的记忆中。

市委党校退休干部刘耀新描述:“类似于四合院,包括大型石雕、石刻,建筑毁了以后留下大型石雕,很漂亮的大石鼓。”

如今,襄阳书院虽然只剩下一块石碑,但苍劲有力的几个大字仍能感受到当年千名学子考秀才时热闹而又忙碌的场景。

“襄阳书院的意义就在于不断告诫襄阳人,襄阳曾经是人才辈出的地方,本地最高等级的考试就在襄阳府。”程宏伟说。

全媒体首席记者:汪洋

编辑:彭梦迪 / 校对:大华

责编:周群、曾雄飞 / 审核:艾志红

请输入验证码