上大学前没有见过油菜的她,最终与油菜结下了不解之缘。如今,经她引进、筛选、鉴定的油菜新品种,已在我市大面积种植,老百姓因此每亩地可增收450元左右。今天的【爱国情•奋斗者】专栏,就让我们去认识这位被称为“油菜管家”的80后女汉子。

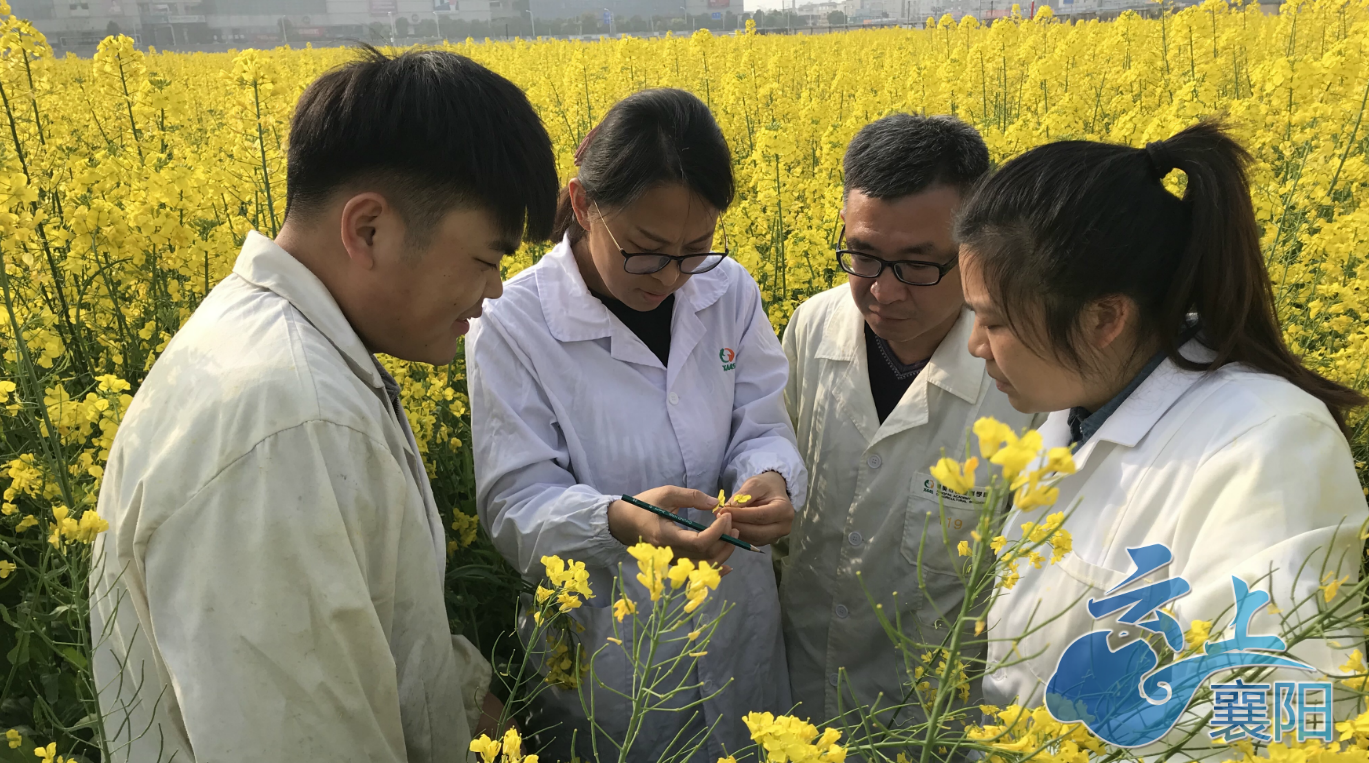

4月30号上午9点半,在宜城市雷河镇季莲村的油菜地里,市农科院油菜研究室主任白桂萍刚一出现,就被几位村民给围住了,大家争相向这位年轻的女专家提问。

“白主任,你看为什么这边没倒,这边倒了,这个现象是怎么回事?”宜城市雷河镇季莲村四组村民吴明泽问。

市农科院油菜研究室主任白桂萍回答说,就像一个孩子,他比较小,你就每天给他吃一点,你要给他吃大人那么多,他肯定受不了,就会出问题,那么油菜也是一样,它本身需要的肥料,每亩地就是三四十公斤,你给它用多了以后,它后期不仅没有好的结果,它还会倒伏,甚至造成减产。

宜城市雷河镇季莲村九组村民王世华告诉记者,讲得非常到位,很接地气,老百姓都听得进去。

白桂萍被百姓亲切地称为“油菜管家”,可让人难以置信的是,在上大学前,她压根儿就没有见过油菜。2000年,从山西太原考入华中农业大学的白桂萍,生平第一次见到了油菜。

白桂萍说:“田里有一片黄灿灿的花朵,走进一看,原来这就是传说当中的油菜花,有一种感觉,就是世界上还有这么美丽的一个作物,叫油菜,这时候才真正的觉得非常美,非常美。”

2006年,白桂萍来到市农科院,具体从事油菜研究工作。她发现,当时襄阳种植的油菜超过100种,其中绝大多数还是很多年前的陈旧品种,产量低、效益低,也不适应全程机械化的要求。

白桂萍说:“我们从全国征集大量的品种资源,引进,鉴定,筛选,那么可能每年引进100多个,最终感觉能在襄阳落地的,就两到三个有希望的品种。”

筛选是一个漫长的过程,每引进一个品种至少要试种三年。在每年的生长过程中,白桂萍都要对油菜进行不断地观察、记载,从品种的适应性、抗病性、产量等方面进行综合考量。

白桂萍说:“那么我们在每一个关键的节点,都要对它进行综合的考察和比较,你比如说出苗期、现蕾、抽苔、开花、最后成熟期,我们一定要很准确的去掌握它的一些性状。”

市农科院油菜研究室科研人员谢捷向记者描述,白主任一旦投入到工作当中,她就瞬间变成了一个女汉子,像今天这种天气,她也是不涂防晒霜,所以说她的皮肤也比一般的女士会黑一点。

2008年至今,白桂萍和她的团队在襄州、宜城、南漳、保康等地累计建立了各类油菜品种示范基地60余个。越是极端、恶劣的天气,他们越是要深入田间地头,掌握第一手资料。

白桂萍说:“比如刮大风的时候,那么我们就要看这个品种,它是否能承受这种抗风险的能力,是否要倒伏,比如在严寒的时候,那么这个品种是否能安全的越冬。”

筛选的过程同样也是残酷的。很多时候,一个品种在前两年的试种中表现非常好,但在第三年遇到一个特殊的气候,一下子就被淘汰了。

白桂萍说:“这样一个过程,其实跟培育孩子是一样的,就是你前面付出了很多,认为它是非常有潜力的一个东西,最终没有被老百姓采纳,可能这份辛酸和无奈,也只有我们做科研的人能够体会到。”

功夫不负有心人。经过十多年的刻苦钻研,白桂萍最终筛选出了一批高产、优质、高抗、适宜机械化收获的华油杂62、中油杂19等优良油菜品种。老百姓种植这些新品种,较之以往,每亩可以增收450块钱左右。

白桂萍说:“我们筛选的品种、引进的品种,最后在大田里被老百姓广泛的采纳和接受,并得到老百姓的认可,那么这样一个过程,可能是我们最欣慰的地方。”

在工作上投入的精力越多,对家人的亏欠也会越多。如今,孩子已经快11岁了,但白桂萍从来没有在五一、十一假期带她出去玩过。

白桂萍说:“我记得有一次孩子就说过,她说你总说下一次、下一次,你能告诉我准确的,到底是哪一次吗?我父母生病,家里有什么事儿,应该说从来没有顾及过。”

每年五月的上、中旬,是我市油菜收割的时段。这个五一有四天假,很多人选择和家人一起外出旅游,白桂萍和她的团队却进入了一年中最关键的工作期。

白桂萍说:“今年的产量会怎么样,今年的病害发生情况,未来会怎么样,这是我们一定要做的一份工作,那么大家五一这个假期,都在田里、油菜地里度过了。”

全媒体首席记者:刘尚坤 / 通讯员:王文建

编辑:孟子君 / 校对:周杰

责编:周群 / 审核:周群

请输入验证码